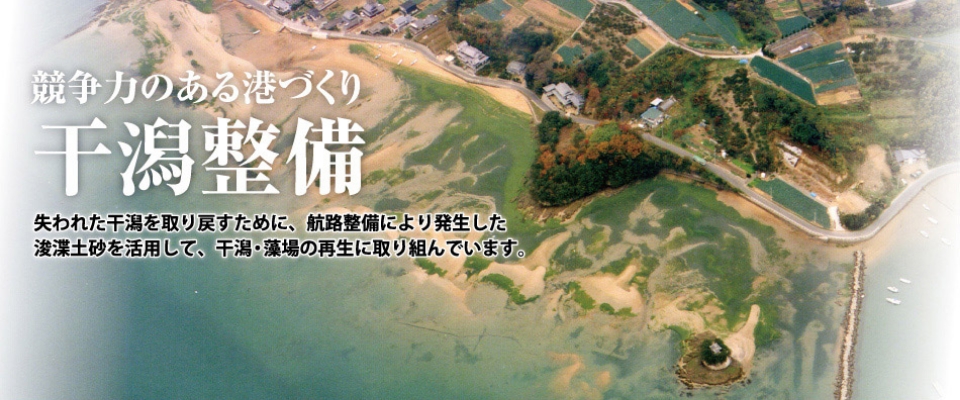

HOME > 競争力のある港づくり > 干潟整備

干潟・藻場には、生物生息、海水浄化、親水性などたくさんの機能があります。しかし、高度経済成長期に、瀬戸内海沿岸地域の浅瀬の多くは工業地帯などへ姿を変え、自然の干潟や藻場は少なくなりました。そこで、昭和59年から尾道糸崎港松永港区の航路整備により発生した浚渫土砂を活用して、尾道市の4箇所(百島、灘、海老、高尾地区)で干潟・藻場の再生に取り組みました。これら4箇所の干潟において、生物の種類、個体数ともに増加していることが分かりました。またアマモ場の再生および拡大も確認されました。

現在は海老呑地区において人工干潟の整備を行っています。今後も引き続き、より良い環境創造、自然再生をめざして、干潟や藻場の再生技術の向上に努めていきます。

4つの造成干潟(百島、灘、海老、高尾地区)がブルーカーボン・オフセット制度で認証!!

人工干潟は造成後に地元漁業者に引き渡され、その後、地元漁業者及び尾道市により、干潟保全活動(生物生息場の保全活動、清掃活動等)が続けられています。これらの活動もあり、尾道市域の4干潟・アマモ場(百島、灘、海老、高尾地区で合計面積約74ha)は、「Jブルーカーボン・オフセット制度」において、令和4年に初めて、年間130.7tのCO2を吸収することが認証されました。これらの干潟の広さ及び年間の二酸化炭素吸収量は、国内有数の規模になっています。

※2050年カーボンニュートラルにむけ、ブルーカーボン生態系を活用したCO2吸収源の拡大を図るため、ジャパンブルーエコノミー技術研究会(JBE)は、干潟・藻場の保全活動等の実施者により創出されたCO2吸収量をクレジットとして認証・発行し、CO2削減を図る企業・団体等にクレジット取引を行う「ブルーカーボン・オフセット制度」を令和2年から試行しています。

ブルーカーボン、ジャパンブルーエコノミー技術研究会(JBE)の詳しい情報はこちら

尾道市及び地元漁業者の「尾道の海ゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり」計画の情報はこちら

船舶の安全な航行を支える、開発と保全

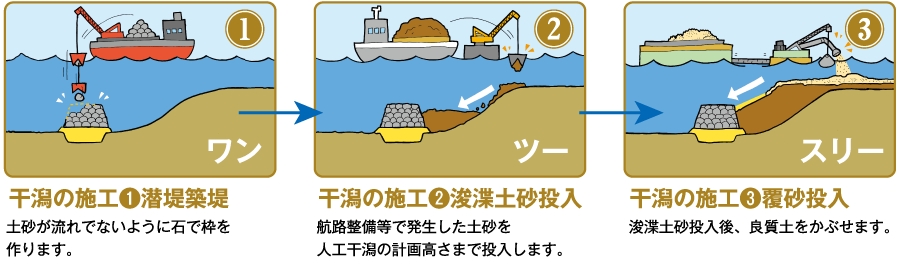

人工干潟のつくり方(干潟の土砂はどこから?)

尾道糸崎港松永港区の航路整備(大きな船が通れるよう海底を掘って船の路を造ること)の時に出た浚渫土砂を、尾道市の百島地区、灘地区、海老地区、高尾地区の4地区に運んで干潟を造りました。

人工干潟の整備前・整備後【海老地区】

人工干潟に生息する生物

スナガニ

アラムシロガイ

ヤドカリ

ハクセンシオマネキ

スジホシムシモドキ

マテガイ

ムギワラムシ

アサリ