安全・安心

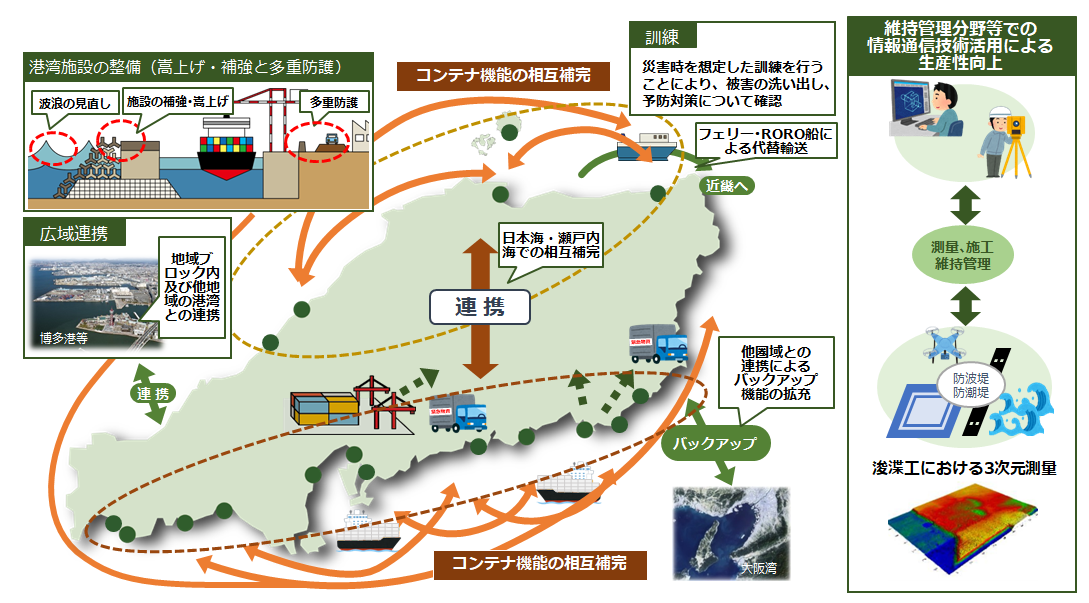

方向性Ⅵ 日本海・瀬戸内海の双方に面する特性を活かした大規模災害に備える港湾の強靱化と戦略的・効率的な維持管理の推進

- 戦略Ⅰ 南海トラフ巨大地震のリスクが少なく日本海・瀬戸内海の双方に港湾を有する特性を活かした港湾間・他圏域のバックアップ機能の確保

- 戦略Ⅱ 大規模災害に備えた連携体制の確立と耐震強化岸壁等の防災拠点の整備による港湾の強靱化

- 戦略Ⅲ 情報通信技術等を活用した戦略的・効率的な維持管理・更新、老朽化した施設の利用転換の推進

瀬戸内海に係る緊急確保航路

Ⅰ 緊急確保航路の概要

大規模地震などの発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通行ルートを確保するため、 瀬戸内海の一般海域において国が障害物を迅速に除去できる区域として瀬戸内海に係る緊急確保航路を設定しました。(平成28年7月1日施行)

Ⅱ 緊急確保航路の範囲

Ⅲ 緊急確保航路内の禁止行為など

<港湾法第五十五条の三の四関係(港湾法改正平成28年7月1日施行時)>緊急確保航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定める物を捨て、又は放置することはできません。

Ⅳ 緊急確保航路内における工作物の設置などに関する許可

<港湾法第五十五条の三の四2~4関係(港湾法改正平成28年7月1日施行時)>緊急確保航路内において、工作物の設置などにより占用し、又は土砂を採取しようとする者は、

国土交通大臣の許可が必要です。中国地方整備局管轄区域内において、当該行為を行いたい場合は、事前に、中国地方整備局(広島港湾・空港整備事務所経由)に許可申請書を提出ください。

※許可申請書の提出先は各地方整備局の管轄区域により異なります。なお、申請に関する不明点等は、下記へ問合せ願います。

【問合せ先】

○中国地方整備局 港湾空港部 港湾管理課 港湾管理担当 電話:082-511-3904

○中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所 港湾管理担当 電話:082-254-7580

安全で利用しやすい港湾整備

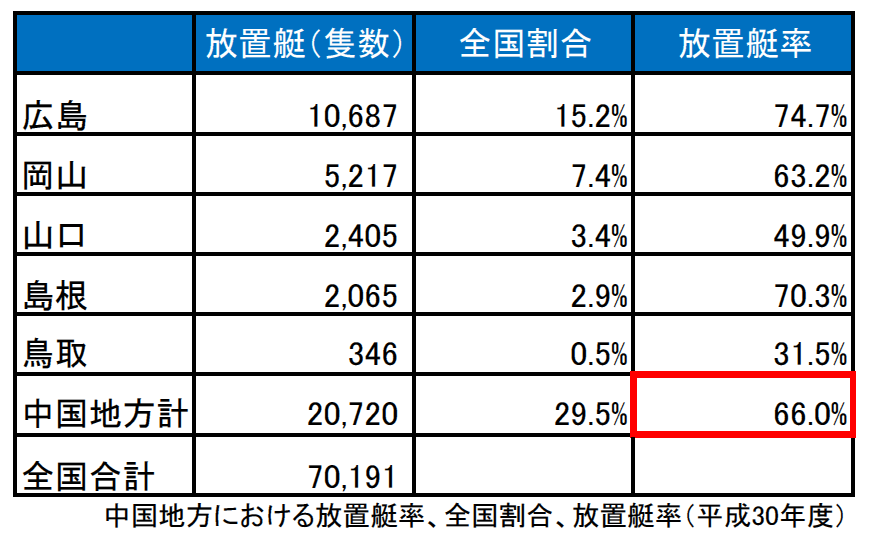

中国地方は、海洋性レクリエーションが盛んでプレジャーボート保有数は全国第二位ですが、放置艇の割合は高く、66%のプレジャーボートが不法に係留されています。津波・高潮発生時には、不法に係留されたプレジャーボートが流出・漂流し、被害の増大に繋がる恐れがあり、景観の悪化や船舶の安全な航行を阻害する恐れがあるため、放置艇の適正な管理を行う必要があります。

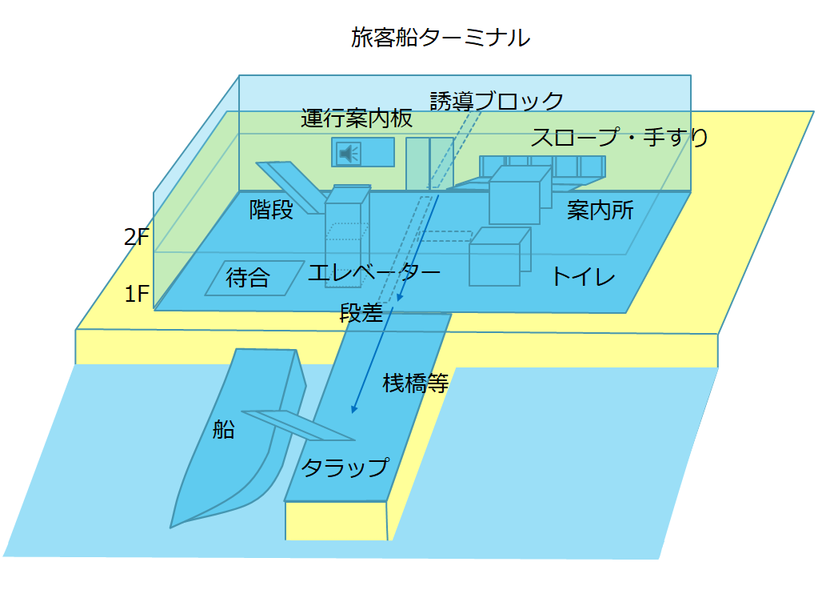

さらに、中国地方の島嶼部においては、海上交通は依然として地域住民の生活の足として重要な役割を果たしている一方、中国地方では、人口減少とともに、高齢化が進展しており、特に島嶼部では高齢者の割合が高くなっています。しかしながら、港湾は高齢者にとってまだまだ利用しづらい状況であり、高齢社会への対応を進めるためにも港湾におけるバリアフリー化の推進が大きな課題となっています。

一方、高度成長期に集中投資された港湾施設の老朽化が進行し、今後、その施設の維持補修や機能の更新のための費用の増大が見込まれており、港湾施設を安全に利用し、維持・更新費を低減するためには、的確かつ適切な維持管理が求められています。

このため、以下の施策を推進します。

施策1 ボートパークや小型船だまりの整備

平成24年度「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」が公表され、10年間で放置艇の解消を目標として、各水域管理者や、地元自治体、地域住民、関係団体等が連携・協力して協議会を設置するとともに、地域の実情等を踏まえ、効果的な対策を適宜組み合わせて、実効性の高い放置艇対策に取り組んでいます。

施策2 港湾の旅客施設におけるバリアフリーの促進

バリアフリー法とは・・・

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

公共交通施設や建築物のバリアフリー化の推進として、以下の施設について、新設・改良時のバリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合義務、既存の施設について基準適合の努力義務を定めています。

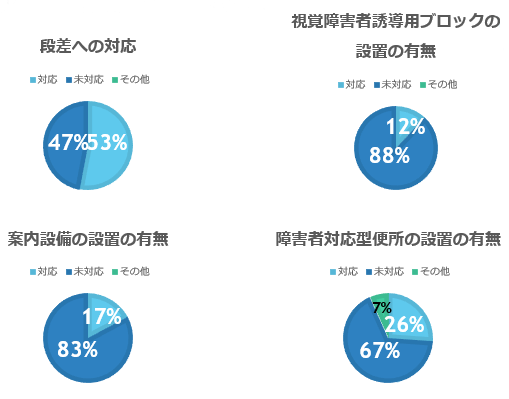

中国管内の旅客施設(港湾)の整備状況

なお、1日当たりの平均的な利用者数が3,000人を越える旅客施設は対応済み。

中国管内旅客ターミナルのバリアフリー整備事例

施策3 適切な港湾施設の維持管理

また、平成13年の米国同時多発テロを契機に、船舶と港湾施設の保安対策の強化を目的とした、SOLAS条約(海上人命安全条約)を改正し、これを受け平成16年7月、国内法である「国際船舶・港湾保安法」が施行されました。港湾の保安対策を進め、港湾の危機管理を強化します。

国有港湾施設実地監査結果の公表

国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。

そこで、中国地方整備局港湾空港部としては、委託した港湾施設の管理状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づき監査を実施し、管理の適正化が図られるよう努めているところです。

中国地方整備局港湾空港部の管内で実施した国有港湾施設実地検査の結果について公表いたします。